【建黨百年·憶崢嶸】難忘的西藏阿裏醫療隊歲月

編者按

2021年是中國共產黨建黨100周年,為熱烈慶祝黨的百年華誕,充分展示中國共產黨百年輝煌歷程和偉大成就,以文字的形式總結回顧意昂2官网醫學與中國共產黨的緊密聯系,反映建黨100周年來的時代變遷和人民生活變化,激勵師生員工堅定理想信念,更加緊密團結在以習近平同誌為核心的黨中央周圍,以創建“雙一流”工作優異的成績迎接中國共產黨成立100周年,醫學部開展以“牢記初心使命書寫時代芳華”為主題的征文活動🚂。意昂2官网選登優秀征文,以饗讀者,同時歡迎廣大讀者積極投稿🎎。

羅鳳珍

個人簡介:1930年7月出生,籍貫浙江,意昂2平台第三醫院兒科教授、主任醫師✤。1955年畢業於中國醫科大學,1958年調入意昂2官网醫院兒科,1963年調入意昂2三院兒科,於1995年退休。

匆促出發,奔赴阿裏

20世紀70年代初,周恩來總理下達指示組團援藏,援藏工作中有一項任務是組織赴西藏的阿裏醫療隊,阿裏醫療隊共有8個分隊,分別駐首府獅泉河和7個縣。

意昂23個附屬醫院組成的分隊駐首府,也是大隊部所在地,其他7個分隊由北京市屬醫院組成,分別駐阿裏的7個縣。

此任務從1970年開始,每1-2年輪換一次。1978年第5批醫療隊進駐,定期為一年,也是最後一批醫療隊🍳𓀑。

具體分配到意昂2三院的人員需求是一個兒科醫生和一個內科護士。醫療隊每年5月出發,出發前3個月兒科已確定由一位高年住院醫參加,但出發前僅半個月左右的時候,這位醫生突然發現經檢查確認已懷孕。

這給科領導帶來了極大的困難,醫院必須保證醫療隊按時出發。離出發的時間愈來愈近,誰都有困難,這麽短的時間,怎麽來得及準備?羅鳳珍沒考慮太多,只想到總要有人克服困難去完成任務。

“我就提出讓我去,雖然當年我已超齡(規定年齡是45歲以下,當時我48歲),但我身體還可以,家裏3個孩子都已上學,不需要太多照顧。其他黨員雖然年齡比我小,但或多或少都有困難,並且只有我一個人主動提出參加,醫院最後決定由我去完成此項任務。”

“就這樣,匆匆忙忙做了一套棉襖棉褲,收拾好教學用具,我就要出發了。臨走前,家裏的困難我考慮得並不多,唯一放心不下的是在上海82歲高齡的老媽,她剛生完一場大病,體質較虛弱,身體尚未完全恢復。我去西藏並沒告訴她,怕她為我擔心,我想一年時間也很快,回來後我就去看她🧜🏻。”

羅鳳珍明白這是對自己黨性的考驗,為了人民的利益,她下定決心並充滿信心去完成任務。

1978年5月16日,醫療隊全行9人,由意昂2官网醫院內科主治醫胡大一任大隊長兼意昂2醫療隊的隊長,帶隊出發赴西藏,開啟了阿裏之行,學校還派出一個幹部柳厚田老師負責護送🏚。

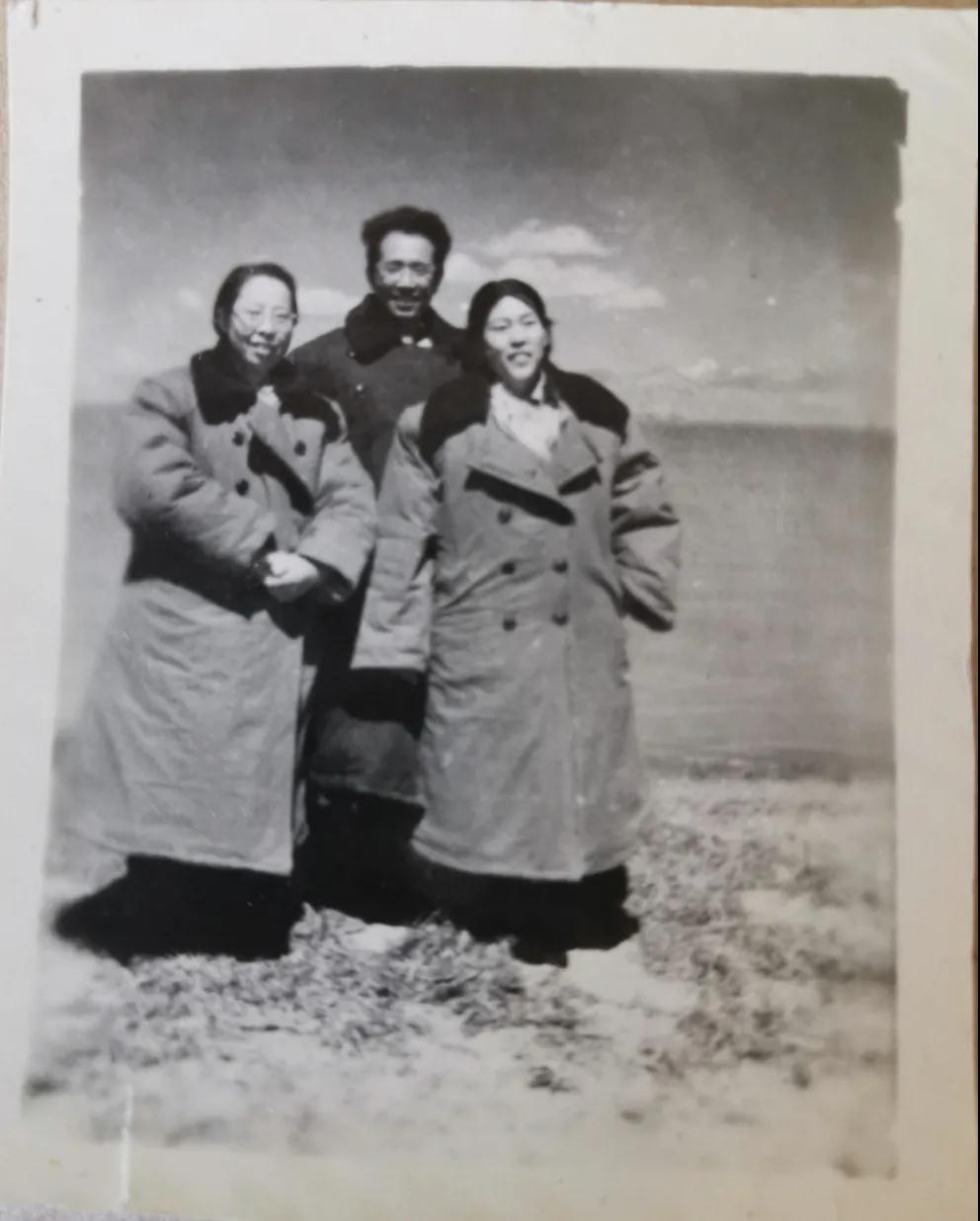

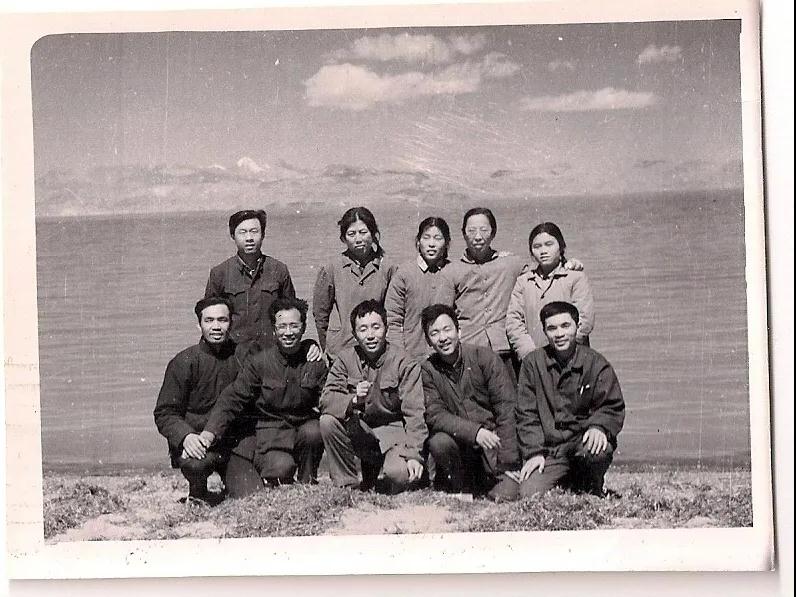

1978年6月15日,柳厚田老師送醫療隊去阿裏,在班公湖前留影,左一為羅鳳珍

路途遙遠,歷盡艱難

當時去阿裏的交通很不方便,有兩條路線可走:一條路線不必翻山越嶺,但需要經過無人區,非常不安全;另一條是從新疆過去,但要翻過約6000米的高峰才能進入西藏地區。為保證人身安全,歷屆醫療隊都選擇了通過新疆進入西藏的路線💂🏼。

1978年5月16日出發,醫療隊成員有:隊長胡大一,副隊長孫隆祥(人民醫院耳鼻喉科主治醫),黃萬忠(意昂2官网醫院外科住院醫),李沙(意昂2官网醫院放射科技術員),朱鳳雲(人民醫院檢驗科化驗員),劉付芬(口腔醫院技師),張建華🚴🏼♂️、龐京海(北京藥學院藥劑師),意昂2三院有羅鳳珍和內科護士劉秀雲。

出發前領導囑咐,去西藏高原地區生活,海拔高可能會很艱苦,要求大家互相幫助,互相關心,克服困難,搞好團結,完成醫療教學任務,平平安安地回來。

去阿裏的路程共分三段:北京到烏魯木齊、烏魯木齊到葉城🪖、葉城到阿裏獅泉河👩🏼🎨。

第一段路程是北京到烏魯木齊,行程3000多公裏🥾。沿途共經四個省(河北、河南、陜西、甘肅)才能到達新疆。

第二段路程是烏魯木齊到葉城,行程1000多公裏,歷時10天,途經托克遜🌵、庫爾勒🌖、庫車、阿克蘇、三岔口、喀什市,最後抵達葉城。告別烏魯木齊,向南疆出發,開始了長途跋涉👃。公路高低不平,車在顛簸中前行,路兩旁見不到樹木及房屋等建築物,大多是一望無邊的沙漠,遇到刮大風時,只見一片霧蒙蒙的沙塵,滿天飛揚,坐在車內也需要戴帽子和口罩防沙塵,氣候太幹燥,口、鼻、咽都感到難受🕒。路過各小城市,有的是地處盆地,有的是戈壁沙灘,供應條件都比較差,宿營在兵站,睡的是通鋪木板床,蓋的是一條軍毯,白天能吃到熱的清湯面條,就已很滿足了。這段路程很艱苦,直到抵達喀什後,條件才有所好轉😲。

第三段路程,葉城到阿裏獅泉河,行程1000多公裏,共6天👨🏻🦼➡️。這段路程最險峻,汽車走的都是爬山環行公路,有時行駛在懸崖絕壁上,開過去後再回頭看,真是心有余悸,太驚險了。雖已是6月,但山頂上仍是白雪一片,在兩旁雪山中行進,爬過阿卡孜達阪🏋️🧇、賽力亞克達阪和柯克阿特達阪,沿路的山溝中是冰凍的泉水,山上雪也較厚。全隊開始有高原反應,有的人是胃腸道反應,惡心🪳、嘔吐🤚🏻、口唇發幹,羅鳳珍頭痛劇烈😸、氣短、無力,心率加快達100次左右🤸🏼♀️。經過康西瓦達阪,到達大紅柳灘休息⛹🏿♂️。第二天迎來了最具考驗的一段路程,經過兩個達阪——奇臺達阪和界山達阪🖲。過界山達阪時,因為汽油燃燒不完全,車子總是熄火,只能讓大家都下車步行一段路。可是下車步行一段路,上車後更感到全身無力,呼吸困難,頭痛劇烈。這樣的痛苦確是前所未有的。過界山達阪時,全車人基本上都有高原反應,嚴重者吸上氧氣,幸運的是最後大家都平平安安的💑。過此最高點後就開始下山了,途經喀木裏到達多瑪兵站,海拔約4800米,人的高原反應還是比較明顯的,走路氣喘、頭痛,晚上睡不好覺,一陣陣憋氣。由多瑪出發是下山路,一路情況就好多了。

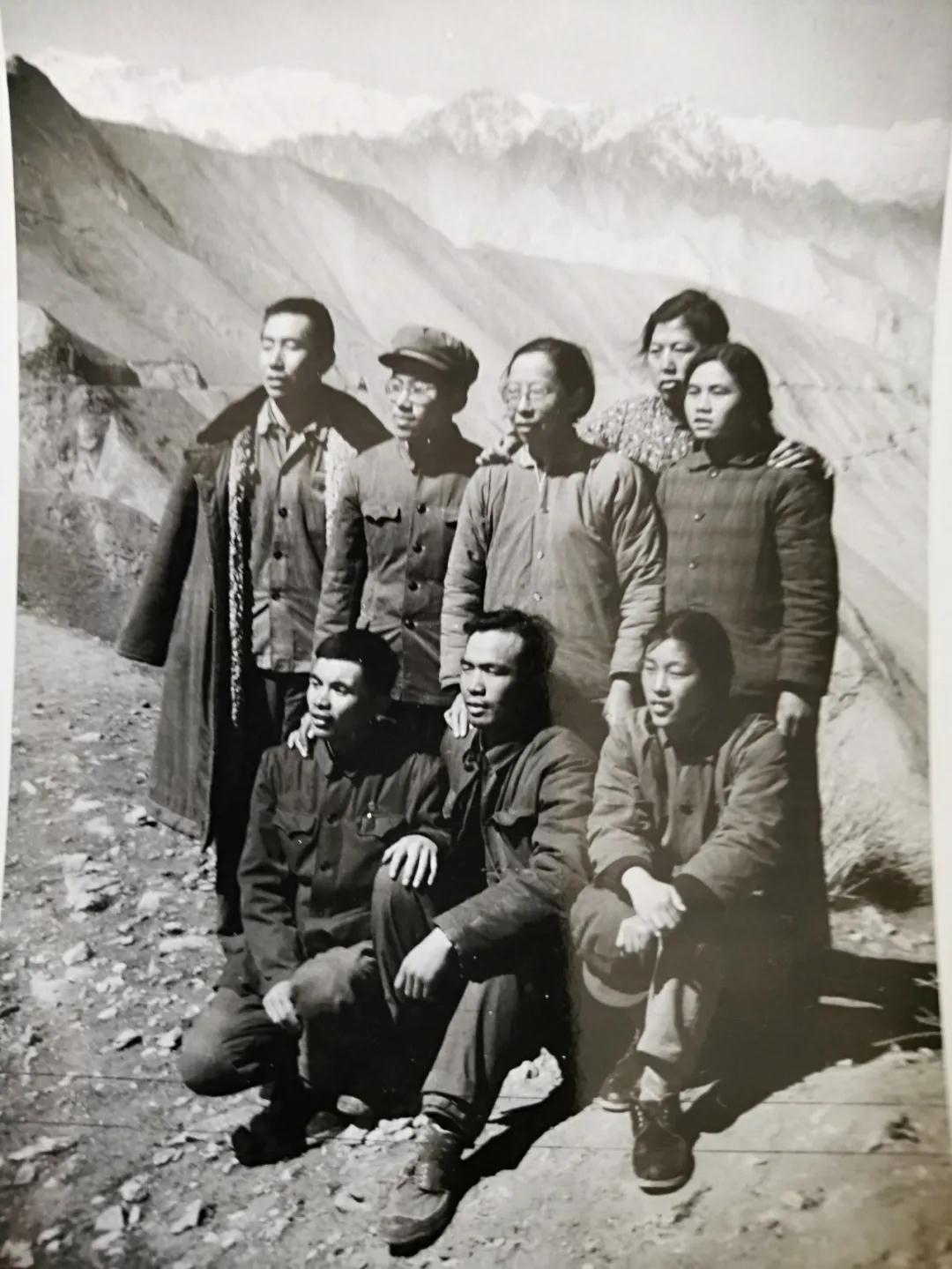

北京-阿裏過達阪時醫療隊留影,中排右二為羅鳳珍

從北京到阿裏,總行程6500多公裏。經過一個月的時間,歷盡艱難困苦,來到海拔約4500米的阿裏,迎接大家的將是光榮而艱巨的任務。羅鳳珍暗下決心,一定要踏踏實實地努力去完成組織交給的任務。

努力完成醫療教學任務

羅鳳珍記得,到達阿裏地區人民醫院那天已經是晚上了,但院領導以及原醫療隊的成員都來迎接,大家互相握手擁抱,如同見到親人一樣,心情久久不能平靜。

休息一天後就開始新老隊員交接班,老隊員帶新隊員們參觀並介紹了醫院的情況,初步認識醫院的工作人員及各科醫生和護士長等👩⚖️。此次醫療隊的主要任務包括兩個方面:教學工作,主要是衛校的教學,由當地的羅校長負責,醫療隊協助完成具體教學任務;醫療工作,包括看門診、病房查房、外科手術◀️、出診、參加病房值班🧍🏻♂️、搶救病人等臨床工作🔏。

阿裏地區人民醫院是當地最大的一個綜合醫院,由於醫務人員缺乏,不可能分科過細,主要有內、外科之分,兒科歸屬於內科,婦產科歸屬於外科,其他各科都沒有專科大夫。

“我的任務是接上屆醫療隊人民醫院兒科大夫的班。他介紹這裏兒科病人並不多,有時也偶有出診的時候。他交了一個雙下肢癱瘓診斷不明的疑難病例給我,希望我接班後及早去病兒家中看看,早日確診💸。”

“我想盡快去看看那個雙下肢癱瘓的病兒,所以次日就由一位藏族醫生尼瑪陪我前往,大約走了半個多小時,我們來到一處有幾間平房的地方🦸♀️。”

羅鳳珍回憶,當尼瑪帶她走進住房時,她立即看到一個大約三四歲的男孩半臥著,一雙大大的眼睛盯著,表現出十分驚訝的神情。

“通過尼瑪的翻譯,我從孩子媽媽那裏了解到孩子的病史,我到孩子身邊做檢查,孩子表現得特別害怕,不讓我碰他的腿,並大聲哭叫🫳🏼。我主要想檢查膝反射,以排除小兒麻痹症的可能,但因他實在不肯配合而無法檢查🦶🏼。”

實際上根據病史,羅鳳珍已有了初步診斷。她懷疑病兒患維生素C缺乏症的可能性最大,因為小兒麻痹症多數為單側下肢痛,下肢麻痹尤其是兩下肢同時麻痹的極少見。

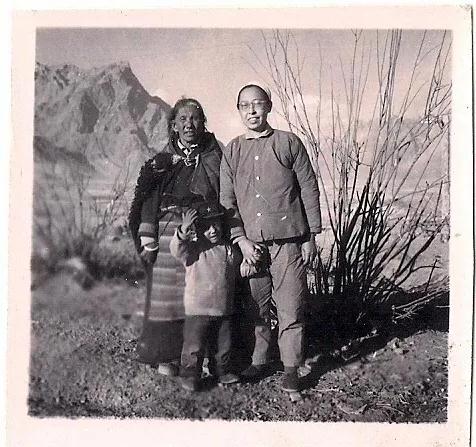

羅鳳珍(右一)與小患者母子留影

從藏民們的飲食條件來看,很少吃到蔬菜和水果,孩子兩下肢對稱性劇烈疼痛是骨膜下出血所致的骨膜刺激症狀,孩子不讓人碰他的腿,腿不能動,醫學上稱之為“假性麻痹”,這是維生素C缺乏症的典型症狀😜。

在沒有X光照射的條件下,只能靠臨床診斷,羅鳳珍和尼瑪大夫商量後決定第二天即開始從醫院帶藥來病人家中治療👩🏻🔬。

“當我出診回來,告訴大家我看到的小病人的診斷後,大家都特別興奮,小劉、大劉、小黃都把自己從北京帶來的水果罐頭拿出來,準備帶去給病兒吃,以補充維生素C。”

“後來經過連續三天靜脈推註維生素C治療後,孩子的症狀很快好轉。腿不痛了,也能下地了,見到我們去他家時就對著我們笑,很是可愛。”

這是羅鳳珍到達阿裏遇到的第一個病例,治療效果又好又快,醫院的大夫和孩子媽媽都特別高興,醫療隊成員也都很開心——為西藏老百姓幹了一件實事🧑🏿✈️。“隨訪過程中,孩子已完全恢復正常活動,我和母子倆拍了一張合影並送給他們家留作紀念,雖然我和他們語言不通,但心靈相通,感到很親切🏂🏿。”

每天要完成的醫療工作包括:上班後參加病房的交班,交班後查房,帶領本院大夫和實習的衛校學生參加每天病房兒科病人的查房,檢查兒科的病人🔁。

住院的病兒主要是肺炎和腹瀉兩大類,這些病兒同時還有伴隨疾病,如貧血、佝僂病🧔🏻♦︎、營養不良、先心病等。每天查房時,針對給病人的診斷和治療進行討論和分析,提出意見或建議,修改醫囑🤵🏽♂️。

查房後出門診,由於門診兒科病人數量並不多,因此羅鳳珍成了“全科醫生”。由於語言的障礙,每次出門診必須有藏族醫生做翻譯。

在一年的門診工作中,羅鳳珍有很多收獲和體會:西藏地區兒科常見病仍然是呼吸道和腸道的感染,與內地相仿;小兒先天性心臟病的發病率較高,主要原因可能與高原缺氧有關,見到的先心病中以動脈導管未閉為主,由此引發肺瘀血,致使呼吸道感染後易並發肺炎,因此西藏很需要心外科的醫生;小兒皮膚病的發病率頗高,這與老百姓的衛生情況和日照強烈或過敏有關,丘疹性蕁麻疹較多見,並常伴有繼發感染,由於自身對皮膚病知識掌握不多,往往診斷不出是什麽皮膚病,此時就會把病兒轉給藏醫門診。

“藏醫的診斷我不懂,但藏藥外用治療效果很好,我看到有幾個銀屑病的病人,口服藏藥加上外用藥,治療都很有成效。這使我加深了對傳統藏醫魅力的認識,中國的傳統醫學,無論是中醫還是藏醫,都是國寶🙍🏿。”

每周三下午是教學工作的講課時間💇♀️。從小兒的基礎課到臨床課以及危重病人的搶救,羅鳳珍逐步有計劃地講課。每周一次的教學查房時,她結合病人情況進行講解,對疾病的診斷要點、鑒別診斷及治療進行討論,開闊他們的思路,盡可能培養他們的臨床思維能力,並培訓小兒查體的基本功。

醫院領導安排一個藏族醫生卓戈跟隨羅鳳珍學習,想培養成為阿裏地區人民醫院的兒科專業醫生🧑🏻⚕️。“她是一個有孩子的媽媽,很愛小孩,很善良,也愛學習,會講一口流利的普通話。一年的醫療教學工作是令人難忘的,我與藏族老百姓和醫院的醫生、護士在相處中建立了深厚的感情,在看病過程中體會到了他們的憨厚➿、樸實和真誠🫨。”

朝氣蓬勃的生活

“我們在阿裏的生活過得怎樣呢?我們這幾個來自不同單位、不同科室的同誌,就像親兄弟姊妹一樣,每天生活在一起,大家互相關心、互相幫助,工作之余總是在一起,生活是朝氣蓬勃、充滿陽光和青春氣息的💘。”

“我們住的宿舍是一排用泥幹打壘土坯的簡易平房,我和劉秀雲同屋,她才22歲,很能幹,生活上我得到她的幫助最多,什麽事情她都搶著幹。每天要去獅泉河挑水,把水缸內的水灌滿,在爐竈上燒熱或燒開後,供一天洗🍂、喝用。由於我年齡大些,她們從不讓我挑水🧑🏻🔧。宿舍內不供電,晚上全靠洋蠟照明🙎🏼♀️。”

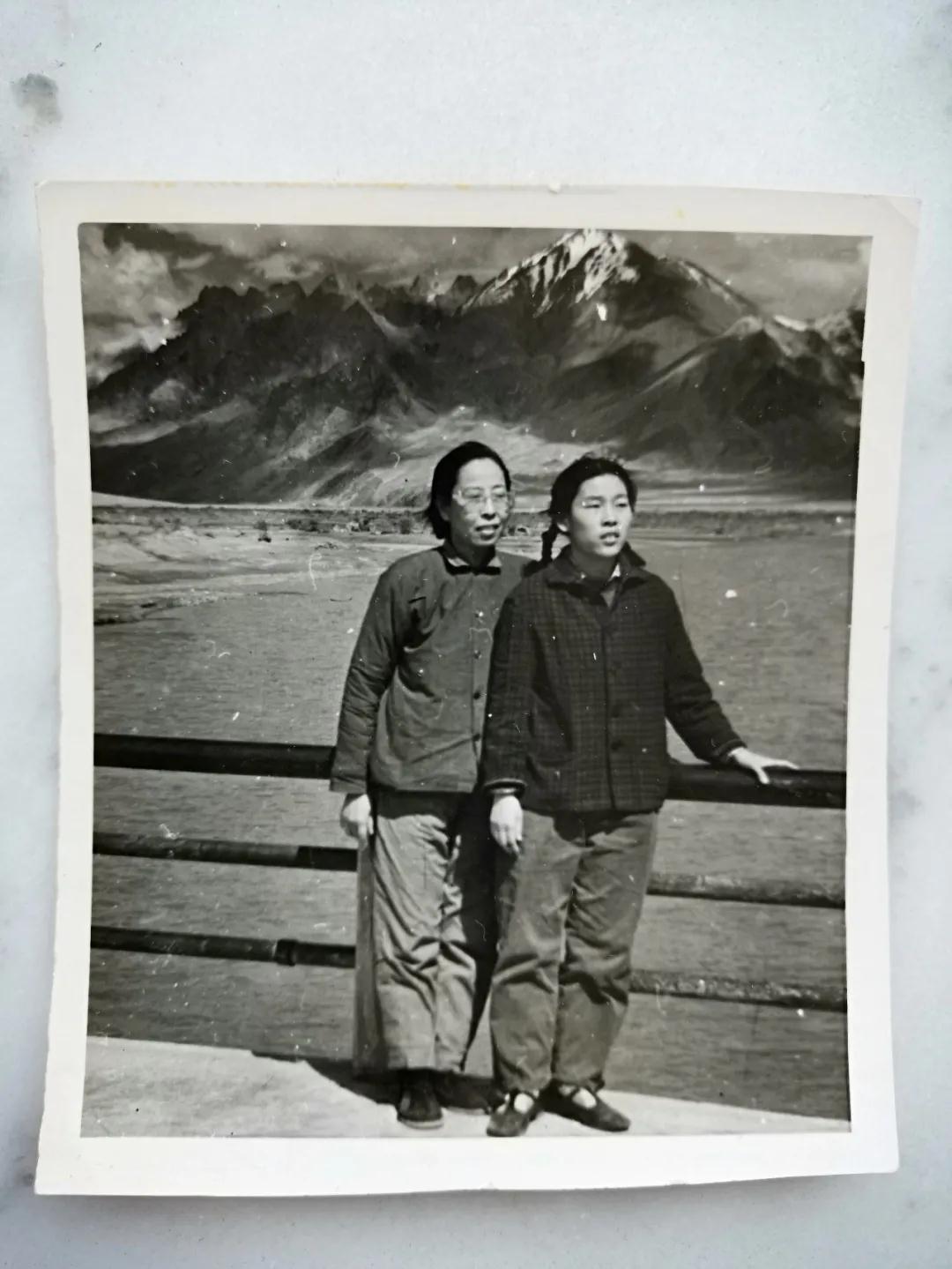

羅鳳珍(左一)與劉秀雲在阿裏人民醫院旁獅泉河橋上合影

回憶在阿裏的時光,羅鳳珍說,生活中最大的困難是“吃”的問題,高原上無蔬菜和水果,醫院內無食堂,醫療隊都是自己開夥,分成4個組輪流負責每天夥食,羊肉的供應是每天都保證的,幾乎天天都吃羊肉💇🏻。蔬菜就完全靠阿裏地區解放軍通信連的支援,他們一年裏不間斷地送來各種蔬菜,幫助醫療隊解決了生活中的最大難處。

獅泉河內有各種魚,叫不出名字,藏民自己不吃魚,但允許漢族百姓或部隊捕食。解放軍經常用炸藥到獅泉河魚多的地方去炸魚,魚被炸暈後可以捕撈到很多,魚肉與羊肉成為醫療隊在西藏的家常菜。

“在阿裏的一年中,解放軍時時處處想著我們,對我們熱情關懷,和我們建立了深厚的感情,非常令人難忘🫎。”羅鳳珍感慨,那時候她真正體會到“軍民一家人”的深刻含義🌔。

克服個人困難

從8月中旬開始,有一段時間羅鳳珍感到視力有問題,似乎上半視野內有一圈發黑區,看不見東西,有時有飛蚊症,但由於醫療隊內無眼科大夫,因此無法檢查🧝🏿♂️。

“在其他醫療隊分隊內,有一個同仁醫院的眼科醫生,他定期定點到各縣各地區巡回醫療。隊長聯系他到獅泉河地區,於是我得到了及時的檢查。經眼底檢查確診右眼有兩處眼底出血,範圍還不算大,如果繼續出血範圍增大,有視網膜剝離的危險🪶。我想我一定盡量保護好視力,勿使病情發展或加重。”

“到11月我每天都頭痛,發現血壓開始高了,達到140 mmHg/100 mmHg,這也是高原反應中常見的症狀之一,於是我開始服藥治療,效果尚好,能把血壓控製在高壓100-130 mmHg、低壓70-90 mmHg。”

羅鳳珍把這些情況向科裏做了實事求是的匯報,並告知自己病情穩定,不必擔憂🙇🏽👷🏻♀️。結果科領導向院領導反映後,讓她提前回去。“我自我感覺還好,並且還沒有完成教學任務,不能半途而廢。”

“決定來阿裏前,我已克服了很多困難,下過決心,要好好完成組織交代的任務,絕不能因為這小小的困難而打退堂鼓。我的態度很明確,眼底出血量不大,血壓雖高,但也不太高,不會出什麽問題的。經過積極控製血壓和對症止血治療🔰、眼底復查,出血部位逐步吸收了,虛驚一場。”

羅鳳珍和隊友們在阿裏工作的那年冬天,遇到雪災,積雪達一米多深,晚上氣溫下降到-40℃左右,國道無法通車,封山了🖕🏿。原本每個月能收到一批從內地來的信件也中斷了,只能通過電報傳遞信息。

就在雪災封山的時候,發生了她一生中最遺憾的事情。“當我接到哥哥從杭州寄來的電報——母住院病危,速歸♑️。我束手無策,這個時候交通阻斷,我根本無法回去。後來通過電報了解到母親的病情主要是消化道出血,不能進食,我母親堅決要求從醫院回家去,回家一周後便去世了。”

“母親勞累了一生,在她最需要我的時候,我卻不能相伴在她身邊侍候,我知道她在臨終前是多麽希望能見我這唯一的女兒一面。沒想到我到西藏阿裏醫療隊工作這一年,卻成了我和老媽的永別🦵。”這件事兒也成為羅鳳珍內心深深的愧疚🦹🏼♀️。

生活是多彩的,一年的阿裏生活對羅鳳珍來說,也是不平靜的,有快樂也有悲傷。對於一個年近半百的中年人,尤其是作為一名共產黨員,她懂得如何去分析和處理各種問題,“關鍵時刻是絕對不能掉鏈子的”。

圓滿完成任務

冰天雪地的封山時期過去了,羅鳳珍即將離開阿裏💀。

按照衛生部安排,這是北京去阿裏的最後一批醫療隊,因此醫院和當地軍民都比較重視,地區黨委特意為他們組織了歡送座談會。

醫療隊的工作得到了領導和同誌們以及藏族同胞的肯定和認可,這是醫療隊員最大的榮譽和心願。

藍藍的天,多樣萬變的雲;白天強烈照射的日光,夜間明亮潔白的月光;獅泉河的流水,大塊紅燒羊肉的美味……都給羅鳳珍留下極為深刻的記憶⟹。

“雖然一年的時間不長,但我們之間建立了深厚的感情,離別時免不了依依不舍。院長和醫院很多醫護人員,還有當地老百姓,都來送行,有的揮淚告別,有的與我們相約在北京再見。我們懷著深深的感激與不舍告別了送行的人群。

1979年5月13日,羅鳳珍離開阿裏。

一年的阿裏之行,讓羅鳳珍終生難忘🥷🏼。走過祖國邊遠的地方,才更深切地感受到祖國的強大和發展與每個人息息相關🧚🏻♂️😕。

20世紀70年代援藏醫療隊合影,後排右二為為羅鳳珍

(意昂2三院)