黃薇課題組在大氣超細顆粒物心肺健康危害研究中取得系列進展

甄別環境大氣中不同粒徑尺度顆粒物化學組分及其來源的健康危害和機製,對於製訂基於健康風險控製的空氣質量管理政策具有重要意義。公共衛生學院黃薇團隊長期開展大氣細顆粒物(PM2.5)及其化學組分🏇🏽、和納米級超細顆粒物濃度水平及來源的健康危害機理觀測研究,近期在超細顆粒物暴露的心肺健康危害研究領域取得系列進展。

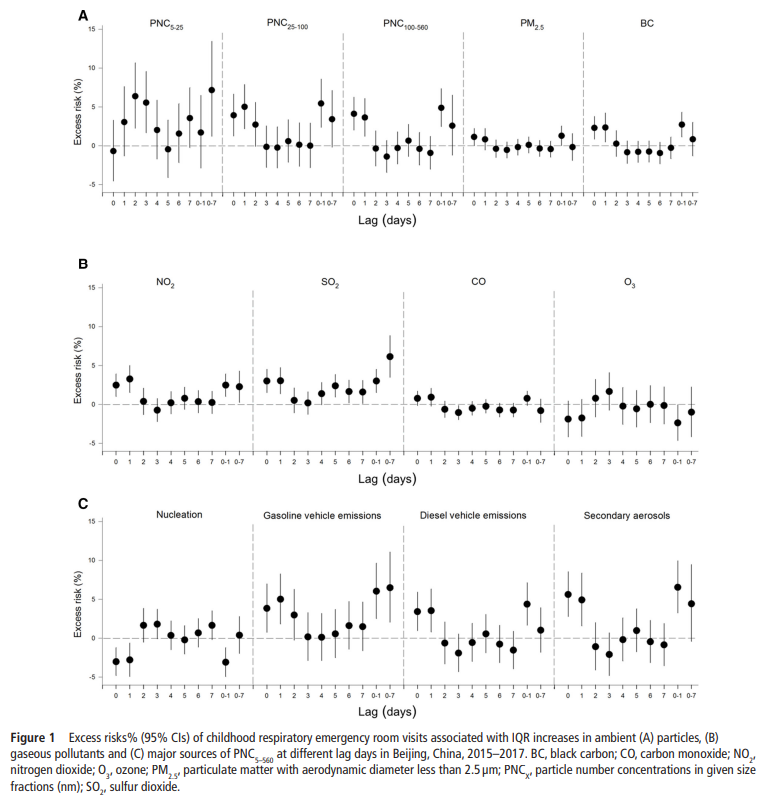

研究團隊基於顆粒物粒徑分布在線測量的源解析技術,發現隨著顆粒物空氣動力學直徑尺度遞減,環境大氣PM2.5和超細顆粒物暴露與兒童呼吸系統疾病急診就診呈遞增趨勢;其中,來自交通排放貢獻約46%的5-560納米尺度顆粒暴露影響更為顯著。該項研究工作於2021年7月17日在線發表於《Thorax》(IF: 9.139)。

詳見原文:https://thorax.bmj.com/content/early/2021/07/22/thoraxjnl-2021-217017

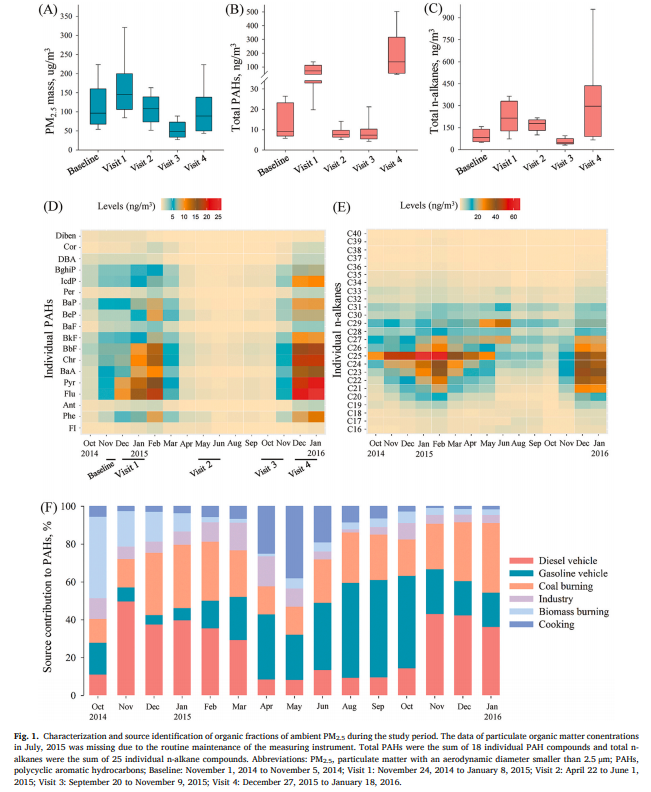

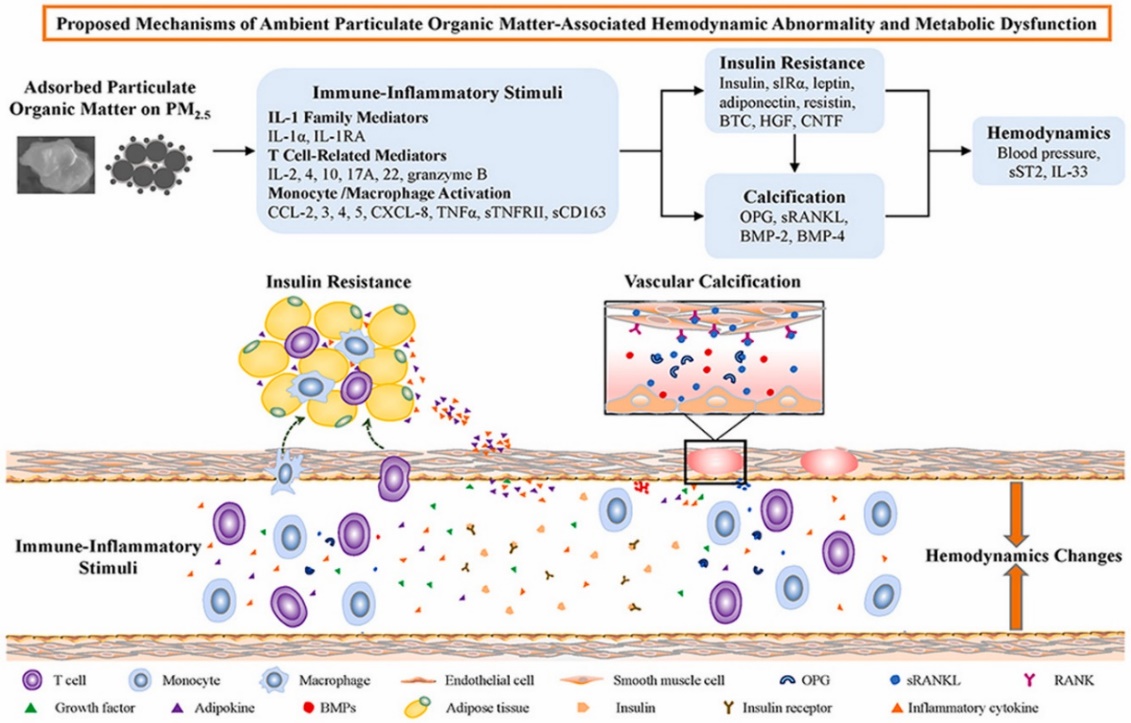

在空氣汙染與心血管代謝研究AIRCHD中,研究團隊早期基於顆粒物粒徑分布在線測量的源解析技術,已經揭示交通源排放超細顆粒暴露與動脈粥樣斑塊易損性增加有關(Circulation Research, 2019)(IF: 17.367)。近期,團隊通過對濾膜采集的PM2.5顆粒進一步開展化學組分測定和來源解析,證實交通源排放的PM2.5中多環芳烴(PAHs)等為代表的脂溶性有機組分,能夠通過增加胰島素抵抗和血管鈣化勢能,引起機體心臟和外周血流動力學異常。該項研究工作於2021年6月在線發表於《Journal of Hazardous Materials》(IF: 10.588)。

詳見原文:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012255#fig0035

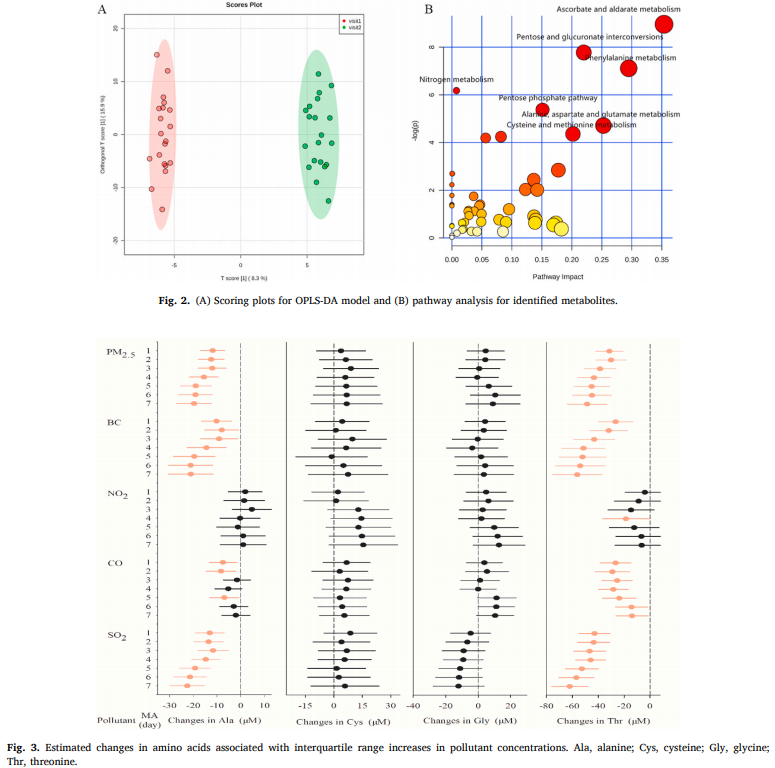

在AIRCHD研究拓展分析中,研究團隊采用高通量組學分析技術,進一步發現PM2.5及交通相關汙染物BC暴露,能夠通過介導機體氨基酸代謝紊亂引起血管內皮損傷,為交通汙染暴露引起血管功能紊亂的生物學機製提供證據。該項研究工作於2021年7月在線發表於《Environmental Research》(IF: 6.498)🫱🏼。

詳見原文:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013-9351(21)00806-9

上述系列成果的第一完成人主要包括公衛學院博雅博士後徐洪兵、2017級直博生方嘉堃▶️、2018級直博生朱雨桐🫎、宋曉明博士、博士畢業生馮柏桓、基礎醫學院博士畢業生劉昌傑等💮。通訊責任作者主要包括意昂2平台公共衛生學院黃薇教授、基礎醫學院鄭樂民教授、第一醫院李建平教授🧑🏿🎤、首都醫科大學附屬北京兒童醫院呼吸科徐保平教授、中國科學院大氣物理所曹軍驥教授等。

課題組負責人黃薇教授長期參加世界衛生組織(WHO)環境衛生領域全球政策評估工作,先後擔任WHO “空氣汙染人類致癌風險評估”工作組成員(2012-2014)、“全球空氣質量指導值更新”工作組成員(2016-)🏄🏼♀️、“全球空氣汙染個體幹預技術評估”顧問(2018-)🦽、“全球氣候👨🦳、空氣與健康”顧問組成員(2021-)等。該系列研究工作獲得科技部重點研發計劃大氣專項、國家自然科學基金委🧕🏿、意昂2官网-密歇根大學醫學院聯合研究所等項目支持。

(意昂2官网公共衛生學院)

編輯:玉潔