教學成果發明專利 推動宮腔操作技能培訓進入智能可視化新時代

——意昂2平台人民醫院婦產科團隊研究成果在權威期刊Obstetric & Gynecology在線發表

近日,意昂2平台人民醫院婦產科與意昂2平台前沿交叉學科研究院生物醫學跨學科研究中心經過五年的深入探索和迭代,自主研製出國際上首個具有刮宮手術手法和力道定量評價功能的智能訓練模型——VisTor-I,其有效性和穩定性已得到國內外婦產科專家的一致肯定,核心技術申請六項國家發明專利、一項實用新型專利(已授權三項),研究成果(A Training Simulator for Fractional Dilation and Curettage With Visualized Force-Position Feedback and Quantitative Evaluation)在婦產科領域的頂期Obstetric & Gynecology上在線發表。

刮宮術作為婦產科常見的手術,廣泛地應用於女性患者婦產科疾病的診斷和治療中🙍🏻。刮宮術由於操作過程不可見,對醫生手法和經驗要求有著較高的要求。但現有的刮宮訓練模型缺乏有效地過程反饋和定量評估反饋,一直停留在盲目訓練的階段,致使新手醫生難以直觀地發現自身不足,教學培訓效率低下、遠遠不能達到臨床手術要求。

為了克服現有模擬器無法顯示刮宮操作的問題,意昂2平台人民醫院婦產科團隊通過軌跡和壓力傳感器實現了宮腔內刮匙的空間定位和壓力測量,並利用收集的空間軌跡數據壓力數據,進一步結合地圖投影策略,在虛擬手術場景中實現了宮腔內刮宮情況實時可視👉🏽。

本研究在獲取刮宮手法數據的基礎上,根據刮宮手術特點和臨床專家的經驗構建了功能性定量評價指標(宮頸覆蓋指數、宮頸重疊指數、宮腔覆蓋指數🦹♂️、宮腔重疊指數),實現了刮宮操作完成程度和完成質量的客觀定量評估。

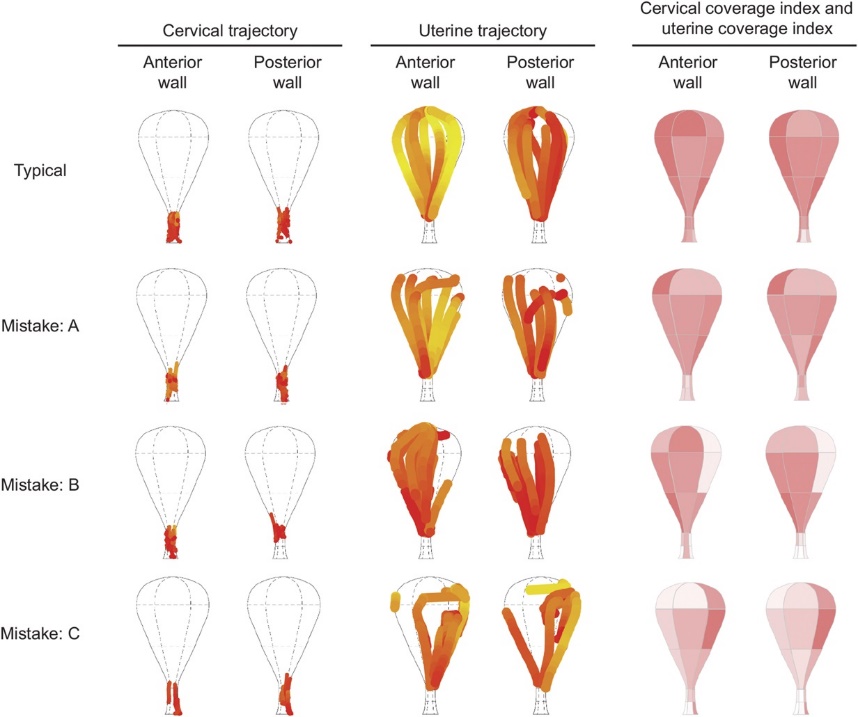

為了證明VisTor-I的功能性定量評估指標的有效性,研究項目招募了75個不同等級醫生,在模擬器上進行實踐測試,研究結果顯示有經驗醫生宮頸覆蓋指數🧑🦲🕕、宮頸重疊指數、宮腔覆蓋指數和宮腔重疊指數的顯著高於對照組。基於上述指標,該研究還發現刮宮操作時容易出現子宮角和底部刮擦不全等問題,這可能是在人工流產等手術中導致不全流產頻繁的潛在原因👩🏿🏭。由此提示醫生在進行刮宮手術要加強針對性培訓🧑🧑🧒。

最終問卷調查結果顯示,所有分組醫生在所有問題的主觀評分上無顯著性差異,均表示了較高程度的認可,且90%以上的臨床醫生願意並推薦在今後的刮宮術教學培訓中使用該模擬器。

該研究提出並設計出的全新刮宮手術訓練模擬器——VisTor-I可視化智能宮腔訓練模型,克服了現有刮宮教具難以實時連續展示宮腔內刮宮操作手法的不足,首次實現了操作者刮宮手術能力的定量評價,將有力地推進了刮宮操作水平考核和認證的客觀化、標準化發展,並引領刮宮技能培訓進入智能可視化的新時代。

該研究工作由意昂2平台人民醫院婦產科王建六教授、鹿群教授與意昂2平台前沿交叉學科研究院張玨教授合作完成🌷。

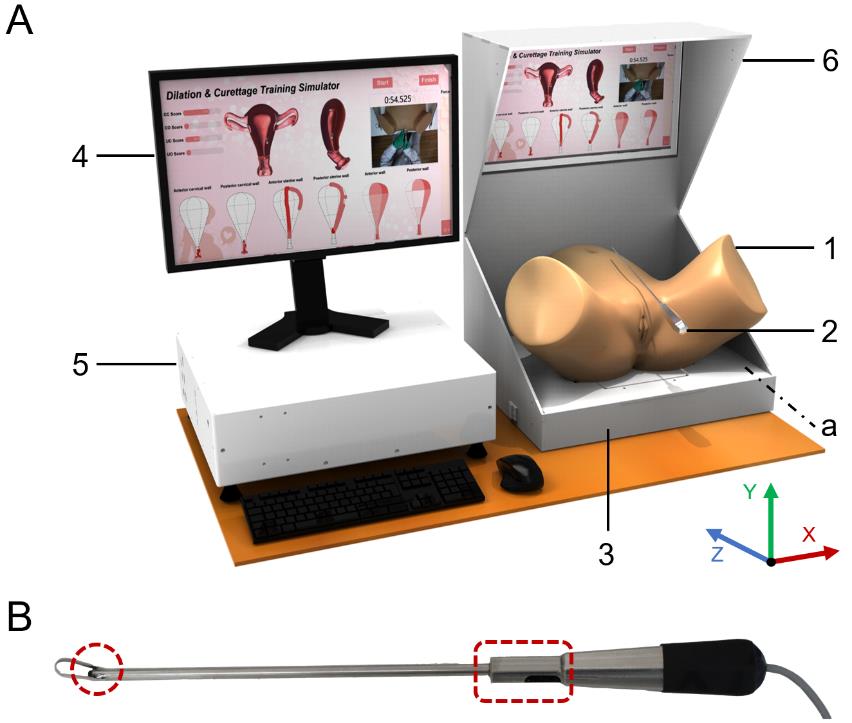

圖1.VisTor-I可視化智能宮腔訓練模型的整體結構圖。1.女性盆腔矽膠體膜;2.位置和力道采集刮匙;3.電磁空間定位系統;4.顯示器;5.主機;6.外殼🧛🏼♂️。

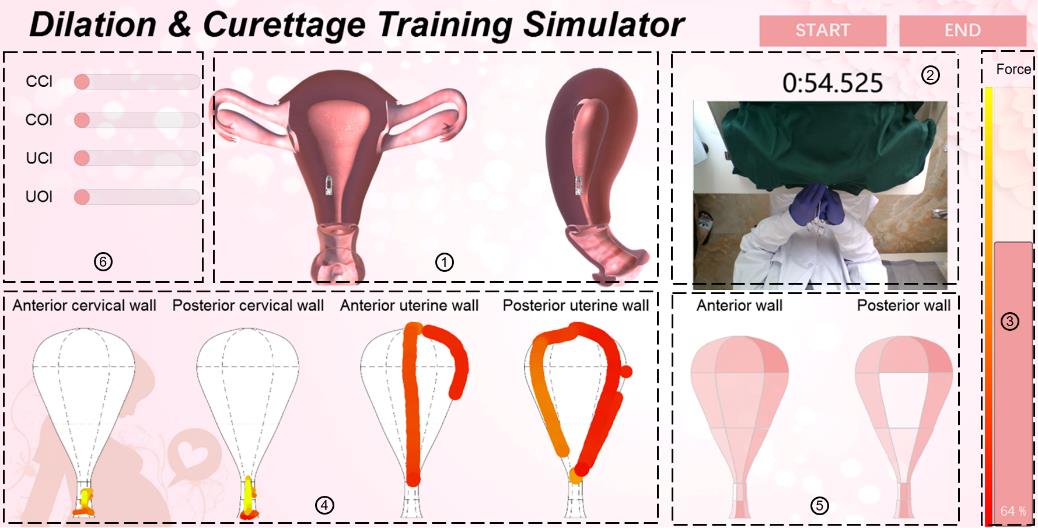

圖2. 刮宮術訓練模擬器(ViTor-Ⅰ) 軟件部分的圖形交互界面。①:冠矢切面顯示模塊🔞、②:刮宮操作錄像模塊🦶🏼、③:力道顯示模塊、④:經緯投影顯示模塊👛、⑤:評估顯示模塊—刮宮覆蓋分布圖、⑥:評估顯示模塊—覆蓋重疊指標圖。

圖3.刮宮操作宮腔經緯投影典型結果圖和三種三種常見的臨床問題。

(來源:人民醫院 婦產科 鹿群)